2020.11.10 (公開 2017.10.22) 海水魚図鑑

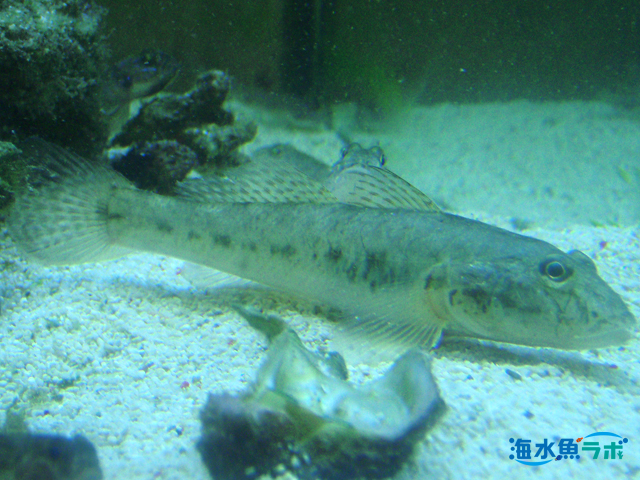

マハゼの飼育方法(海水・汽水)|淡水飼育は難易度が高い

マハゼは北海道から九州南部までの沿岸、汽水域に生息するハゼの仲間です。河口のそばではごく普通に見られるハゼで、天ぷらなどにして美味しい、釣り人にもお馴染みの魚です。一般的に食用とされることが多いマハゼですが、飼育も楽しむことができ、楽しいものです。今回はこのマハゼの飼育方法をご紹介します。

| 標準和名 | マハゼ |

| 学名 | Acanthogobius flavimanus(Temminck and Schlegel, 1845) |

| 分類 | スズキ目・ハゼ亜目・ハゼ科・ゴビオネルス亜科・マハゼ属 |

| 全長 | 30cm |

| 飼育難易度 | ★☆☆☆☆ |

| おすすめの餌 | メガバイトレッド |

| 温度 | 24~26度 |

| 水槽 | 60cm以上 |

| 混泳 | 気が強い魚とは注意が必要、甲殻類NG |

| サンゴ飼育 | 可だが生息環境が大きく異なるため合わない |

マハゼって、どんな魚?

マハゼは日本各地(ただし琉球列島などにはいない)に分布するハゼの仲間です。大きなものは「尺」、つまり30cmを超えることもあり、日本産のハゼ科魚類としては全長50cmになる、同属のハゼクチと並ぶ大型種です。色彩は灰色から茶褐色で黒い斑点があるだけの地味な魚ですが、かわいい顔をしており、飼育するのも楽しいものです。色彩的にはやや地味であるものの、背鰭の棘数(8棘以上)などから、美しい温帯性ハゼとしてしられるキヌバリに近い仲間とされています。

マハゼに近縁な魚

▲サビハゼ

マハゼは背鰭棘数がハゼの仲間としては多く、第1背鰭に8棘があります。同じような特徴をもつものは日本では7属が知られていて、近縁なグループのようです。マハゼ属・ヤミハゼ属・サビハゼ属・アカハゼ属・ヤキインハゼ属・ヌエハゼ属・キヌバリ属ですが、種類自体はあまり多くありません。しかし、サビハゼ属やアカハゼ属など投げ釣りで釣れることもあり、釣り人にはおなじみのハゼともいえるでしょう。

一部の種には「ひげ」がはえています。ヤキインハゼ、アカハゼ(と同属のコモチジャコ)、サビハゼ、ヌエハゼで、そのうちヌエハゼは小さな皮質突起なのですが、サビハゼやアカハゼなど、結構立派な髭を有しています。なお、ハゼ科には「ヒゲハゼ」という魚がいますが、これはまた別の仲間です。

マハゼ属は東アジアから7種が知られており、うち日本には4種がいます。ヒゲがないこと、胸鰭上部の遊離軟条がないこと、眼がやや小さいことなどからヤミハゼ属、サビハゼ属などと区別できます。汽水域や内湾にすむアシシロハゼがマハゼ同様国内の広い範囲に分布し、奄美・沖縄島にはミナミアシシロハゼという近縁種もいます。ハゼクチは日本産ハゼ科の中でも最大で50cmほどになるともいわれていますが、分布域は有明海やその周辺に限られます。

マハゼに適した環境

飼育水

マハゼは淡水域でも釣れることがありますが、海水域でつれたものは海水で、汽水域でつれたものは汽水から半海水で飼育してあげるとよいでしょう。淡水域で釣れたものであっても汽水から半海水で飼育した方が上手くいきやすいです。

水槽

マハゼは大きいもので全長30cm、水槽内でも20cm近くになります。できるだけ大きめ、できれば60cm以上の水槽が欲しいところです。砂をほる習性もあるので、厚めに砂を敷きたいことを考えますと、背が高い60×45×45cmの水槽を選択するのもよいでしょう。幼魚であればそれよりも小さな45cm位の水槽でも長く飼育できます。

ろ過槽

マハゼは砂中に巣穴を作る習性があるため、底面ろ過装置は使用できません。上部ろ過槽、または上部・外部ろ過槽の併用がよいでしょう。特に外部式ろ過槽は、マハゼをふくむ近海産魚類の生命維持装置ともいえる水槽用クーラーの接続が容易になるというメリットがありおすすめです。ただし酸欠を招くおそれがあり、単独使用はおすすめできません。外掛けろ過槽か、上部ろ過槽を使用するのがおすすめです。

水温と比重

マハゼは水温25℃くらいまでは元気にしていますがそれより高くなると厳しいですので、クーラーで水を冷却するようにします。逆に低めの水温には強いです。汽水の塩分の低いところに生息していることも多く、比重は1.020くらいでもよいでしょう。徐々に高くなる分には耐性があり、一般的な海水水槽の比重1.023くらいでも飼育できます。

砂

マハゼの飼育には砂が必須です。マハゼが巣穴を作ることができるように細かいサンゴ砂を厚めに敷いておきたいところです。砂の種類もいろいろありますがパウダー状のサンゴ砂でも問題ないのですが、生息地を考えるとあまり似合いませんので、シーケムの「グレイコースト」など黒っぽい砂を敷くのもよいでしょう。なお、間違っても熱帯魚用のソイルなどは絶対に使ってはいけません。

フタ

マハゼはいつも底の方にいることが多いのですが、何かに驚くと飛び跳ねてしまうことがあります。そのため水槽にしっかりフタをしておく必要があります。

マハゼに適した餌

▲底にいることが多く、フレークフードなどはおすすめしない

マハゼは雑食性でなんでも食べてくれます。粒状の配合飼料も食べてくれる個体が多いですが、いつも水槽の底の方にいるため、フレーク状の餌はおすすめできません。

またどうしても餌付きにくい場合はアサリのむき身やエビの切り身などをいったん冷凍してから与えますが、水を汚してしまうおそれがあるので与えすぎないように注意が必要です。釣り餌のゴカイなども餌として与えられますが活かしておくのが難しく、また海外産のものなどは薬物を使って採集しているおそれがありあまりおすすめしません。

マハゼをお迎えする

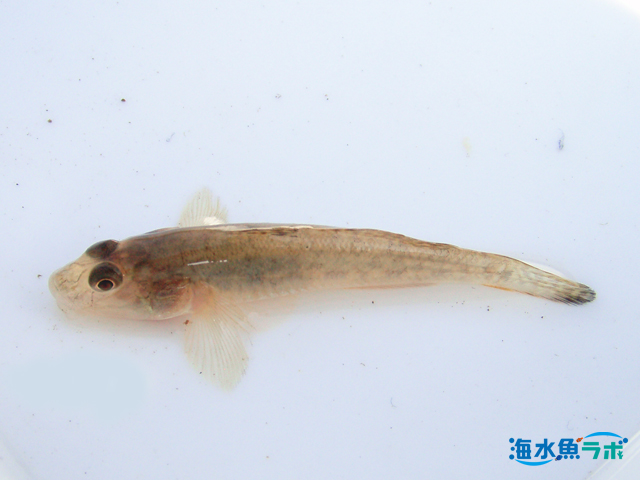

▲マハゼの幼魚

マハゼは観賞魚店で販売されていることはほとんどなく、自分で採集するのがおすすめです。河川の汽水域から内湾の防波堤で投げ釣りをするとよく釣れますが、針を飲み込んでしまったものは飼育できません。欲張らずに少しだけ持ち帰るようにします。

マハゼの混泳

マハゼと他魚との混泳について

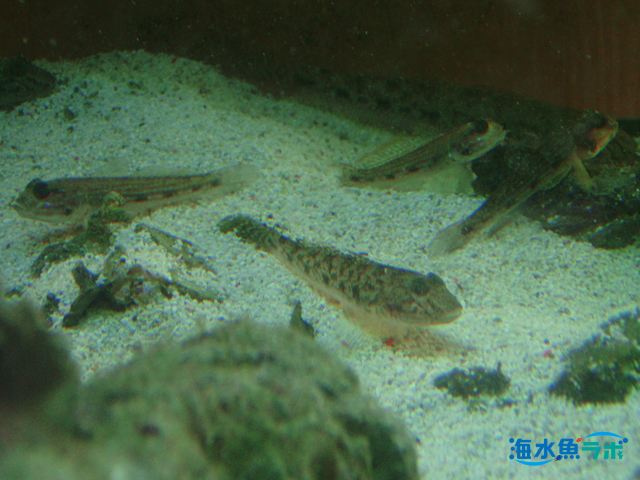

▲マハゼとキララハゼ属の混泳例

マハゼはカクレクマノミなどと一緒に飼育することもできますが、温帯域の内湾をこのむマハゼと、サンゴ礁域に生息するカクレクマノミなどの魚との混泳はあまり似合いません。同じような内湾の環境に生息する魚との混泳がおすすめです。ボラの仲間や、同じく内湾にすむ小型ハゼ類、イソギンポの仲間、キス、ヒメジなどとの混泳がおすすめです。またマハゼ同士の混泳も可能ですが、できるだけ大きな水槽で飼育したいものです。

同じような環境にすむ魚でもクロダイやキチヌ、コショウダイの仲間は性格がきつく、コトヒキなどは非常に獰猛でできるだけ一緒に飼育するのは避けます。スズキやアカメ、カエルアンコウといった他の魚を食べてしまうおそれがある魚との飼育も無理です。とくに細長いマハゼはこれらの魚に食べられやすいのです。逆にマハゼの口に入ってしまうような小魚との飼育も不可です。

マハゼとサンゴ・無脊椎動物との相性

マハゼはサンゴを捕食するようなことはありませんが、生息環境が大きく異なるためやはりマハゼには似合いません。もし置かなければいけない場合は、マハゼが砂を掘ることにより、砂が動いてサンゴが動いてしまうようなことがないように注意します。

イソギンチャクとの飼育はマハゼが捕食される恐れがあり、おすすめできません。ハゼの仲間やカエルウオの仲間はイソギンチャクに捕食されやすく、一緒に飼育するのは避けるべきです。甲殻類との関係は、小型甲殻類は餌になるおそれあり、逆に大きめの甲殻類には捕食される恐れがあり、これも避けた方が無難でしょう。

マハゼの飼育まとめ

- ほとんど日本各地の内湾や汽水域に生息

- ハゼの仲間では大型。60cm水槽が欲しい

- 底面ろ過装置は使用しない

- 上部ろ過槽、または上部ろ過槽と外部濾過槽の併用

- 温帯性でできれば25℃以下で飼育。クーラーが欲しい

- 低水温には強い

- 砂をやや厚く敷くとよい

- 雑食性でなんでも食べる

- 肉食性の魚との混泳は不可。襲われやすい

- 逆に口に入るサイズの魚とも飼育不可

- 熱帯性の魚やサンゴとの飼育はあまり似合わない