2021.01.31 (公開 2019.01.30) 海水魚図鑑

イソギンポの飼育方法~科を代表する魚だがコケは食べない

イソギンポはカエルウオやナベカと同じイソギンポ科の魚です。食性は雑食性でコケはあまり食べてくれませんが、眼上の皮弁がユニークでかわいい顔をした魚です。温帯性の魚ですが、比較的高めの水温でも飼育可能で、飼育は容易といえます。日本の広い範囲に生息しており、採集した幼魚を成魚まで育てることもできます。

| 標準和名 | イソギンポ |

| 学名 | Parablennius yatabei (Jordan and Snyder, 1900) |

| 英名 | Yatabe blennyなど |

| 分類 | スズキ目・イソギンポ科・イソギンポ族・イソギンポ属 |

| 全長 | 10cm |

| 飼育難易度 | ★☆☆☆☆ |

| おすすめの餌 | 配合飼料(海藻70、メガバイトグリーン) |

| 温度 | 25℃ |

| 水槽 | 45cm~ |

| 混泳 | 小型魚やヨウジウオとの混泳は避ける |

| サンゴ飼育 | 可。イソギンチャクや大型のディスクコーラルは要注意 |

| そのほか | 大きな犬歯状の歯をもつ。咬まれると痛い |

イソギンポってどんな魚?

イソギンポはイソギンポ科・イソギンポ族・イソギンポ属の魚です。科の標準和名にもその名前がついているように、この科の代表的な魚といえます。日本近海、朝鮮半島、台湾、中国などに分布する温帯性の魚で、日本においては本州~九州までの各地沿岸に生息している普通種です。

日本ではイソギンポ属の魚は2種(イソギンポとカワイイソギンポ)と少ないのですが、世界では20種以上が知られています。しかしそのうち半分の種が大西洋や地中海にすみ、近縁属も多く大西洋に見られ、大西洋で繁栄したグループといえるかもしれません。

色彩的には灰色から茶褐色とやや地味ではありますが、眼の上に大きく長い、枝分かれした皮弁があり、よくみるとかわいい顔をしています。

イソギンポの歯

イソギンポはカエルウオの仲間とは異なる歯をもっています。手前には小さな歯がならび、その奥には大きな犬歯を有しているのです。これに咬まれると痛いのですが、毒はなく、大けがをするおそれがあるというものではありません。同じイソギンポ族のタテガミギンポは上顎の犬歯をもたないため、イソギンポ族の特徴というわけではなさそうです。

イソギンポ飼育に適した環境

水槽とフタ

水槽は幅45cmほどのものでも終生飼育は可能ですが、60cm水槽の方が水質が安定しやすく、有利といえます。カエルウオほどではありませんが、飛び出すこともあるため、フタはしっかりした方がよいでしょう。

水質とろ過システム

丈夫な魚ではありますが、ろ過がいまいちではよくありません。おすすめは上部ろ過槽で、小型水槽では外掛けろ過槽と外部ろ過槽の併用がおすすめです。または外部ろ過槽を中心にし、小型のプロテインスキマーという組み合わせでもよいでしょう。このほか魚を少な目にしてベルリン水槽で飼育することもできます。

水温

温帯性の魚ではありますが、キヌバリなどよりは高水温に耐性があるようで25℃でも飼育できます。低い水温への耐性はどの程度あるかは確認できていませんが、温帯性ですのでかなり低い水温でも耐えられると思います。

しかしながら水温が上がったり下がったりではよくありません。病気になりにくく丈夫で飼育しやすいイソギンポですが、水温はなるべく一定に抑えたいものです。

アクセサリ

ほかの魚と組み合わせるときはイソギンポが隠れられるようなアクセサリを入れてあげるとよいでしょう。ライブロックやサンゴ岩、飾りサンゴ、専用の土管などが販売されています。

イソギンポに適した餌

食性は雑食性です。基本的に「メガバイトグリーン」「海藻70」などの配合飼料を与えるとすぐに食べてくれるはずです。食べてくれないのであればクリルや冷凍ブラインシュリンプ、冷凍ホワイトシュリンプなどを与えます。釣り餌用のオキアミは添加剤が入っているなどして水を汚したりするおそれがありますので、余ったからといって与えてはいけません。

イソギンポをお迎えする

採集する

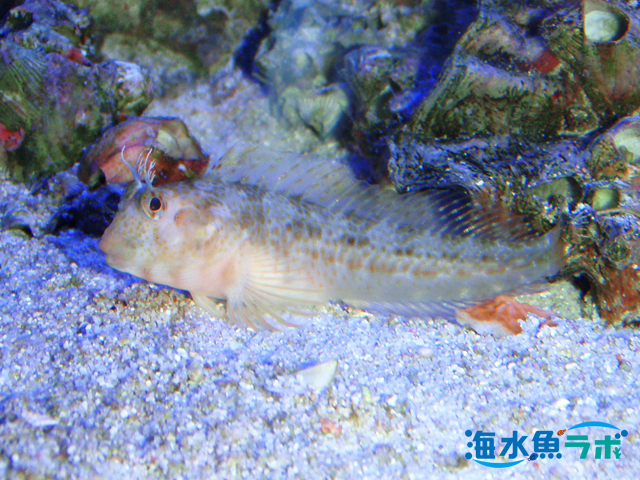

▲夏の終わりに和歌山県で採集したイソギンポの幼魚

イソギンポを飼育するのであれば採集するのが一般的です。春から初夏に海藻の生えた漁港で海藻ごと網で掬うと採集できることもあります。また、幼魚は秋(地域によって晩夏)から翌春にブイなどの浮遊物についていることもあり、そのような個体を採集してくるのもよいでしょう。3cmほどの個体を大きく育て上げることも容易で、1、2年もすれば全長7cmを超える成魚に育ちます。

釣りではほぼ一年中釣ることができます。餌はオキアミまたは小さ目のゴカイなどで、いればすぐ食ってきます。ただし、針をのみこんでしまった個体は飼育には向きません。

購入する

イソギンポは購入することは不可能ではないのですが、近海魚に強い店舗でないと販売されているところはあまりありません。そのため入手のチャンスは少ないといえますが、鰭がぼろぼろのもの、鰭が赤くなっていたり、溶けている(感染症にかかっているおそれがある)、やせている(拒食の恐れがある)ものなどは選んではいけません。購入してあまり時間が経っていないものもなるべく避けた方が無難でしょう。

イソギンポと他の生物の混泳

ほかの魚との混泳

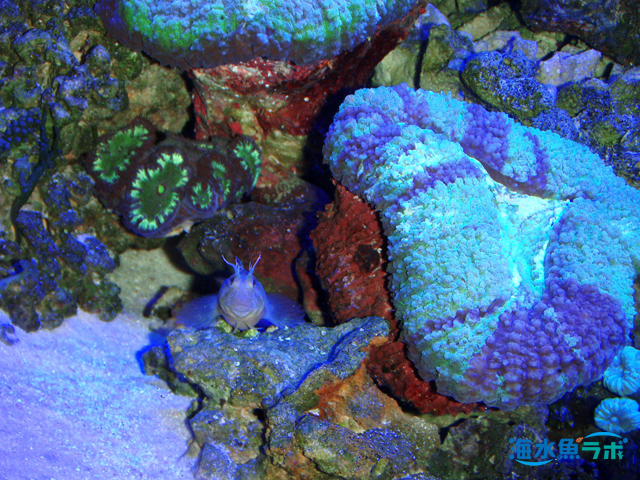

▲イソギンポとヤエヤマギンポの混泳

イソギンポは多くの魚と混泳できます。ヤッコの仲間、テンジクダイの仲間、ハゼの仲間(小型種はのぞく)、スズメダイの仲間(温和なもの)、小型のベラ、ハナダイ、などです。ヤエヤマギンポなど大きめのカエルウオの仲間との混泳は食性が若干異なるため、問題はあまりおきませんが、イソギンポ同士は激しく争うこともあるので狭い水槽では注意が必要です。イソギンポとの混泳に向かないのは肉食性の魚で、やや細身の体であるイソギンポは餌になってしまうおそれもあるというのがその理由です。 逆に小型のハゼやヨウジウオなどにかみつく攻撃を仕掛けるなどすることもあり、これらの魚との混泳には不適です。

サンゴ・無脊椎動物との相性

イソギンポはサンゴには無害なのでソフトコーラル、ハードコーラル問わず多くのサンゴとの組み合わせができます。ただし、害を及ぼさないのはあくまで「サンゴ」であり、サンゴ同様に扱われることがあるケヤリムシなどは食害するおそれがあります。また大型のディスクコーラルやイソギンチャクは本種のようなイソギンポの仲間やハゼなどを捕食することもあり、注意が必要です。

甲殻類は小さいものを捕食してしまうことがあります。逆にイセエビや大型のカニは本種を食べてしまうことがあります。クリーナーシュリンプ(オトヒメエビはおすすめしない)や、サンゴヤドカリなどであれば一緒に飼育できますが、サンゴヤドカリが「宿換え」の際に貝殻から出た際にイソギンポに襲われたこともあります。

イソギンポ飼育まとめ

- 科の和名となっている代表的な種

- コケ取りでおなじみのカエルウオとは別の族

- 色や模様は地味だが眼上に大きな皮弁を持つ

- 大きな犬歯を持つので咬まれると痛い

- 45cm水槽でも終生飼育可能

- 温帯性だが25℃でも長期飼育できる。ただし水温は一定に保ちたい

- ライブロックや飾りサンゴ、土管などで隠れ家をつくる

- 配合飼料はすぐ食べてくれる。食べてくれない場合はクリルやホワイトシュリンプなどを与える

- 釣りや磯採集で入手できるが購入しにくい

- 多くの魚と混泳できるがヨウジウオなどにかみつくことも

- サンゴには無害

- 捕食性の強い無脊椎動物に食べられるおそれも