2020.01.10 (公開 2017.10.18) 海水魚図鑑

オヤビッチャの飼育方法~餌・水温・混泳のポイント

オヤビッチャは夏から秋にかけて、関東のタイドプールでも特に多く見られるスズメダイの仲間です。体に5本の黒い縞模様があり、背中が黄色いのでよく目立つ種類です。

飼育自体は容易で、体も丈夫、餌もよく食べますが、性格はやや強めなので混泳には注意が必要です。

| 標準和名 | オヤビッチャ |

| 学名 | Abudefduf vaigiensis(Quoy and Gaimard, 1825) |

| 分類 | スズキ目・スズキ亜目・スズメダイ科・オヤビッチャ属 |

| 全長 | 20cm |

| 飼育難易度 | ★☆☆☆☆ |

| おすすめの餌 | メガバイトグリーン、冷凍イサザアミ |

| 温度 | 23~26度 |

| 水槽 | 60cm以上 |

| 混泳 | 気が強い魚とは注意が必要 |

| サンゴ飼育 | 可 |

オヤビッチャってどんな魚?

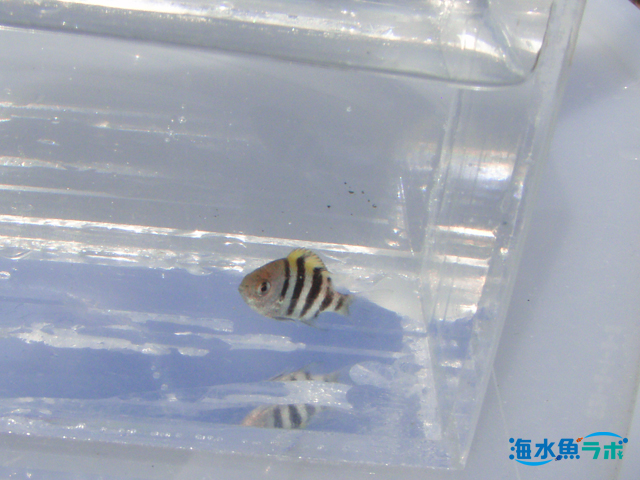

▲オヤビッチャの幼魚

▲オヤビッチャの成魚

オヤビッチャはスズキ目・スズメダイ科の魚です。体側には5本の黒色横帯があり、背中が黄色みをおびるのが特徴のきれいな海水魚です。熱帯魚らしいきれいな色が魅力的ですが、夏から秋にかけて関東以南の太平洋岸、数は少ないですが日本海沿岸にも幼魚が姿を見せます。ついつい持ち帰りたくなりますが、餌をよく食べ、大きく成長し、大きくなったものは気が強くなるので、注意が必要です。

成魚は全長18cmほどになり、塩焼などにすると実はかなり美味な魚です。スズメダイの仲間は全国的にはあまり食用にはなっていないのですが、九州ではスズメダイを「あぶってかも」といい食用にしますし、琉球列島ではスーパーでもオヤビッチャやアマミスズメダイなどスズメダイの仲間の大型種がならぶことがあります。

オヤビッチャの近縁種

▲近縁種のロクセンスズメダイ

オヤビッチャにはよく似た種が何種類かいます。ロクセンスズメダイはしばしばオヤビッチャと間違えられる魚で、オヤビッチャよりも青みが強く尾鰭に黒い線がありますので、オヤビッチャと見分けることができます。また、オヤビッチャに極めてよく似たシリテンスズメダイや、アミメオヤビッチャという種類もおり、しっかりチェックしないとわからないこともあります。オヤビッチャと近縁種の見分け方についてはこちらをご覧ください。

スズメダイ科魚類飼育の基礎についてはこちらもご覧ください。

オヤビッチャの色彩

▲興奮して黒っぽくなったオヤビッチャ

オヤビッチャは海の中では綺麗な色をしていますが、釣りあげてバケツの中などで泳がせていると興奮・もしくは警戒して黒っぽくなってしまうことが多いです。水槽飼育し、慣れれば元の色彩に戻ります。また死亡してしまった個体も色があせてしまいます。

オヤビッチャの飼育に適した環境

水槽

▲オヤビッチャを飼育している60cm水槽

自然下では18cmほどになり、スズメダイとしてはやや大きい種類になります。幼魚は35cmなど小型水槽での飼育も可能ですが、いずれ大きくなることを考えると45cm、できれば60cm以上の水槽で飼育してあげたいものです。写真では複数飼育していますが、成魚で複数飼育は争いを招くのでできるだけ90cm以上の水槽での飼育が望ましいでしょう。

水質とろ過システム

硝酸塩の蓄積には比較的耐えられますが、できるだけ綺麗な海水で飼育してあげたいところです。外部ろ過槽は「パワーフィルター」と呼ばれているわりにはパワーが足りていないこともあり、さらに密閉式のろ過槽なので酸欠を招くおそれもあるため、ほかのろ過槽と併用します。外掛けろ過槽が望ましいでしょう。おすすめは上部ろ過槽です。上部ろ過槽であれば酸欠になりにくく、ろ過槽の容量も稼げます。お金と場所に余裕があればオーバーフロー水槽の導入もよいでしょう。

またオヤビッチャはサンゴには無害なので、サンゴ水槽での飼育もできます。ベルリンシステムでの飼育もよいですが、魚は多くは入れられないし、大きなオヤビッチャをベルリンシステムで飼育するならスキマーもよほど強力なものにしないとシステムが上手く機能しないかもしれません。

水温

▲2月に高知県沿岸で釣れたオヤビッチャの成魚。低水温にもある程度耐えられる

オヤビッチャは一般的なサンゴ礁域の魚よりも低水温に適応しており、冬の20℃ほどの水温の海でも餌を食べ、釣れてきます。しかし飼育水温は25℃前後(23~26℃)での飼育が望ましいでしょう。重要なのは常に一定の温度をキープすることで、朝は23℃で、昼は26℃というのが続けばいくら丈夫なスズメダイの仲間といえ、体調を崩して病気にかかってしまうこともありますので、できるだけ一定の温度を保ちたいものです。

なお水温はそれより高くても(30℃くらいまで)飼育できますが、高水温だと色があせやすいなどのリスクがあり、あまりおすすめできません。

飾りサンゴ・ライブロック

オヤビッチャの仲間は複数飼育していると争うこともあります。落ち着ける「隠れ家」を作ってあげましょう。

オヤビッチャに適した餌

オヤビッチャは雑食性ですが、主に動物プランクトンや甲殻類を捕食しています。釣りではオキアミを餌にするとガンガン入れ食いになります。水槽内では釣り餌用のオキアミは与えないようにします(有害な添加剤が含まれている可能性もあるので)。クリルなども栄養が偏りやすくあまりおすすめしません。

おすすめの餌は各メーカーが出ている海水魚配合飼料です。筆者はキョーリンの「メガバイトSサイズ(レッド/グリーン問わず)や、どじょう養殖研究所の「シグマ・グロウ」などで飼育していました。キョーリンやテトラなどから販売されているフレークフードもよいのですが、薄っぺらなので魚の腹を満たすのには多数あげないといけません。

動物プランクトン食性ですので冷凍のプランクトンフードも与えてもよいのですが、与えすぎは水を汚すおそれがあるのでほどほどにしなければなりません。

オヤビッチャをお迎えする

▲高知県で釣れたオヤビッチャ

オヤビッチャは販売されていることもありますが、一般的には自分で採集して飼育するのが手っ取り早いでしょう。小さな個体は網を使って採集します。タイドプールや防波堤、ブイの下や流れ藻などに群れており、比較的採集はしやすいです。それよりも大きめの個体が欲しいのであれば、釣り採集がおすすめです。サヨリ針の先端に殻をむいたオキアミをつけて釣るのがベストです。釣りで採集した個体は口が傷ついているというイメージがありますが、丁寧に扱えば網で採集するよりも体表の傷が少ない状態で飼育できますのでおすすめです。綺麗な海水で飼育すれば口の傷もすぐに癒え、上手くいけば水槽に入れた翌日から餌を食べはじめる、なんてこともあります。ただし針を飲み込んでいるものは飼育には向きません。高知などへ行きますと、オヤビッチャがあまりにも多くほかの魚が釣りにくいほどです。

オヤビッチャとほかの生物の関係

ほかの魚との混泳

▲オヤビッチャとほかの魚の水族館での混泳例

オヤビッチャは大きくなると小さくおとなしい魚をいじめることもあるので、注意が必要です。いっぽう大きい魚にも物怖じしない性格なので、自分より大きい魚との混泳も可能です。ただしウツボやハタなど肉食性がつよい魚との飼育はやめたほうがよいでしょう。また水槽も大きな水槽でないと、混泳はさせにくいです。

オヤビッチャとサンゴ・無脊椎動物との相性

オヤビッチャはサンゴには全く悪さをしません。一般的に観賞魚店で販売されているサンゴであればどんなサンゴとの組み合わせもできます。生息環境を考えるとミドリイシなどのSPSや、ソフトコーラルがよく似合います。一方イソギンチャクは刺胞毒が強くオヤビッチャに限らずほかの魚を食べてしまうのでおすすめできません。

甲殻類はアカシマシラヒゲエビ(スカンクシュリンプ)、シロボシアカモエビ(ホワイトソックス)、各種サンゴヤドカリやベニワモンヤドカリ、ヨコバサミ系が安心でしょう。小さい甲殻類はオヤビッチャに食べられますし、イセエビなどの大型のエビ、大型のカニ、大型のヤドカリは魚を捕食してしまうことがあるからです。

オヤビッチャ飼育まとめ

- 幼魚が関東以南の磯で見られる

- 丈夫で飼育しやすいスズメダイの仲間

- 近縁のロクセンスズメダイやシマスズメダイなども磯で見られる

- 水槽は60cm以上の水槽を推奨

- ろ過装置は上部フィルターか、上部フィルターと外部フィルターを併用

- 水温は23~26℃。低水温・高水温にも耐えられるがおすすめしない

- ライブロックや飾りサンゴを複雑に組む

- 餌付きはよくすぐ配合飼料を食べる

- 小型個体は網で、大きめの個体は釣りで採集できる

- 採集直後やストレスを感じたとき、夜間の睡眠時など体が黒くなる

- 成長するにつれて気が荒くなる。小魚は注意

- サンゴには無害。甲殻類との混泳には注意